Geschichte des Hochstifts Osnabrück

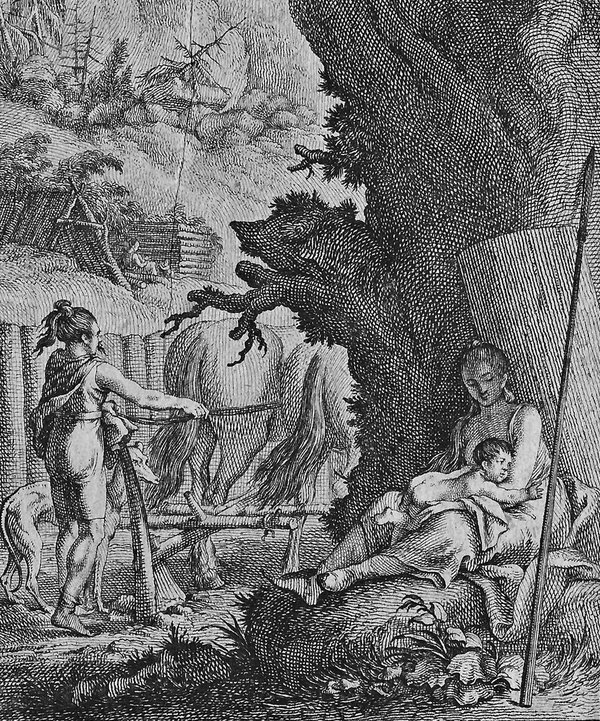

Mit seiner Osnabrückischen Geschichte schuf Justus Möser ein Werk, das sich von vorangegangenen historischen Studien grundsätzlich unterschied. Er selbst war sich dessen durchaus bewusst: Im Oktober 1763 schrieb er, er habe „eine ganz neue und recht reizende Theorie erfunden …, wodurch ich alle Systeme der Reichs- und Landesgeschichte völlig umstürze.“ Im Juni 1765 konkretisierte er seinen Ansatz: „Ich kann die Geschichte, nach der Ordnung der Regenten abgetheilt, nicht wohl vertragen. Ich verlange eine Geschichte des Volkes und seiner Regierungsform“. In der Tat wandte sich Möser von der bisher üblichen, an Herrschern und Dynastien orientierten, hauptsächlich auf die großen Haupt- und Staatsaktionen konzentrierten Geschichtsschreibung ab. Stattdessen wollte er die ‚freien‘ Bauern der Frühzeit der altsächsischen Stammesgesellschaft als „die gemeinen Landeigentümer, als die wahren Bestandteile der Nation, durch alle ihre Veränderungen verfolgen“. Neben der Betonung des Entwicklungsgedankens war es besonders die Einbeziehung der Gesamtheit der lebensweltlichen Wirklichkeit der Menschen, die Mösers Werk noch heute stellenweise modern wirken lassen. So widmete er etwa der „natürliche[n] Beschaffenheit des Landes“ einen eigenen Abschnitt mit Unterkapiteln wie „Von den Mooren“, „Von der Heide“ oder „Von Quellen und Flüssen“.

Die Osnabrückische Geschichte blieb unvollendet. Der erste Teil erschien 1768; der zweite, der mit dem Jahr 1192 abbricht, 1780. Ein dritter Teil wurde erst 1824 aus dem Nachlass veröffentlicht. Johann Gottfried Herder (1744-1803) nahm die „Vorrede“ in seine 1773 herausgegebene, für die Epoche des Sturm und Drang grundlegende Programmschrift Von Deutscher Art und Kunst auf; dadurch wurde die Osnabrückische Geschichte zum wohl am weitesten rezipierten Werk Mösers überhaupt.

Ich verlange die Geschichte des Volks und seiner Regierungsform ...

Justus Möser 1765